El 8 de abril de 2025, Costa Rica conmemora por primera vez el Día Nacional de Pancha Carrasco, una fecha establecida por la Asamblea Legislativa en febrero de este año para rendir homenaje a la valentía y el legado de una mujer cuya historia dejó una huella imborrable en la nación.

Francisca Pancha Carrasco Jiménez nació el 8 de abril de 1816 en Taras de Cartago y se destacó por su liderazgo en la Campaña Nacional de 1856-1857, consolidándose como un símbolo de lucha y resistencia. Esta fecha simbólica busca exaltar su impacto en los valores patrióticos y su influencia en las generaciones actuales, que ven en su ejemplo una fuente de inspiración y determinación.

Desde 1948, su vida y legado han sido representados en diversas obras artísticas y literarias que fortalecen la identidad cultural del país. Pinturas, relatos y composiciones musicales han inmortalizado su valentía, permitiendo que su ejemplo trascienda el tiempo. Este artículo explora las principales creaciones que rinden tributo a Pancha Carrasco, destacando cómo su figura sigue invitando a reflexionar sobre el papel histórico de las mujeres en Costa Rica.

LEA MÁS: Diputados aprovechan discusión sobre Pancha Carrasco para cuestionar actitud de Chaves con Rubio

Legado entre letras y lienzos (1948-1970)

El reconocimiento de los derechos ciudadanos de las mujeres en 1949 abrió paso a la revalorización de figuras históricas hasta entonces olvidadas, como Pancha Carrasco.

Su historia, desconocida para gran parte de la población, comenzó a resurgir en noviembre de 1948 gracias a un ensayo del intelectual Luis Ferrero Acosta (1930-2005), publicado en el Semanario Mundo Femenino. Inspirado por las “Soldaderas” o “Adelitas” de la Revolución Mexicana, Ferrero destacó las gestas de Carrasco durante la Campaña Nacional, especialmente su participación en la Batalla de Rivas, el 11 de abril de 1856, y en la toma de los vapores.

En su texto incluyó elementos clave que fortalecieron la memoria de la heroína, como un retrato realizado por Manuel Zúñiga Azofeifa y una espada del siglo XIX conservada en el antiguo Museo Histórico Juan Santamaría, entonces parte del Instituto de Alajuela.

LEA MÁS: Los 200 años de doña Pancha

A partir de las narraciones de Ferrero, hacia finales de los años cuarenta, el pintor Ezequiel Jiménez Rojas (1869-1957) inmortalizó a Carrasco en un retrato donde aparece en acción, empuñando un fusil como símbolo de su valentía. Posteriormente, en 1956, con motivo del centenario de la Campaña Nacional, Carlos Luis Sáenz Elizondo (1899-1983) publicó Costarriqueñas del 56, una colección de relatos breves que destaca la participación femenina en la guerra, con especial énfasis en el coraje de Carrasco en el campo de batalla, a quien llamó “La Soldadera de 1856”.

En 1969, la abogada, feminista y sufragista Ángela Acuña Braun (1888-1983) publicó La mujer costarricense a través de cuatro siglos, donde incluyó la primera biografía escrita por una mujer sobre Pancha Carrasco. Acuña la describió como una figura adelantada a su tiempo: humilde, trabajadora y con una profunda conciencia cívica, lo que la llevó a destacar tanto en su vida cotidiana como en la lucha por las libertades patrias.

LEA MÁS: Francisca “Pancha” Carrasco y las mujeres de la Campaña de 1856

Estas primeras biografías sentaron las bases de lo que hoy se conoce sobre Pancha Carrasco, resaltando su alfabetización, poco común entre las mujeres de su época, y su cercanía al presidente Juan Rafael Mora Porras gracias a su caligrafía y a sus conocimientos en la cocina.

En estos relatos, sus autores destacaron su papel en acontecimientos clave del siglo XIX, como su participación en las revueltas contra Francisco Morazán en 1842 y en las jornadas por la defensa del sufragio el 7 de noviembre de 1889.

Asimismo, mencionaron su fallecimiento el 31 de diciembre de 1890 y el reconocimiento póstumo que habría recibido. Sin embargo, estos aspectos forman parte de la construcción de su imagen histórica y requieren mayor documentación y estudio, lo que resalta la importancia de seguir investigando su legado.

Símbolo de lucha e inspiración cultural (1971-1993)

Con la creación del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes (MCJD) en 1971, el Estado costarricense impulsó políticas para preservar la memoria histórica y promover diversas expresiones artísticas. En este marco, en 1974 se fundó el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría (MHCJS) en Alajuela, con el objetivo de divulgar la memoria de la Campaña Nacional de 1856-1857. Un año después, en el contexto del Año Internacional de la Mujer, se colocó en Hatillo una placa conmemorativa en honor a Pancha Carrasco, siendo este su primer homenaje público. La ceremonia del 15 de agosto, en ocasión del Día de las Madres, contó con la presencia de la entonces primera dama, Marjorie Elliott Sypher.

Entre la segunda mitad de la década de 1970 e inicios de los ochenta, diversas expresiones artísticas comenzaron a reivindicar su legado. En 1976, Alfonso Chase Brenes (1944–) la destacó en su poemario El libro de la Patria como una mujer valiente y decidida. Entre 1978 y 1980, Rubén Pagura Alegría (1949–) y Juan Carlos Ureña Irola (1960–) presentaron la obra teatral y musical Cantata Centroamericana, cuya portada del álbum de 1989, diseñada por Hugo Díaz Jiménez (1931–2001), incorporó su imagen, consolidando su presencia en el arte costarricense. En 1984, Dionisio Cabal Antillón (1954-2021) compuso la Cantata La Guerra de 1856, interpretada por el grupo Cantares, reafirmando su papel en la historia nacional.

El reconocimiento de su figura trascendió el ámbito artístico e influyó en movimientos sociales, especialmente en el universitario. Entre 1985 y 2005, el Colectivo Feminista Pancha Carrasco, conocido como “Las Panchas”, promovió iniciativas de empoderamiento femenino en distintas comunidades del país. Paralelamente, desde el ámbito institucional se impulsaron diversas acciones para visibilizar su legado.

LEA MÁS: Dos mujeres y una coincidencia

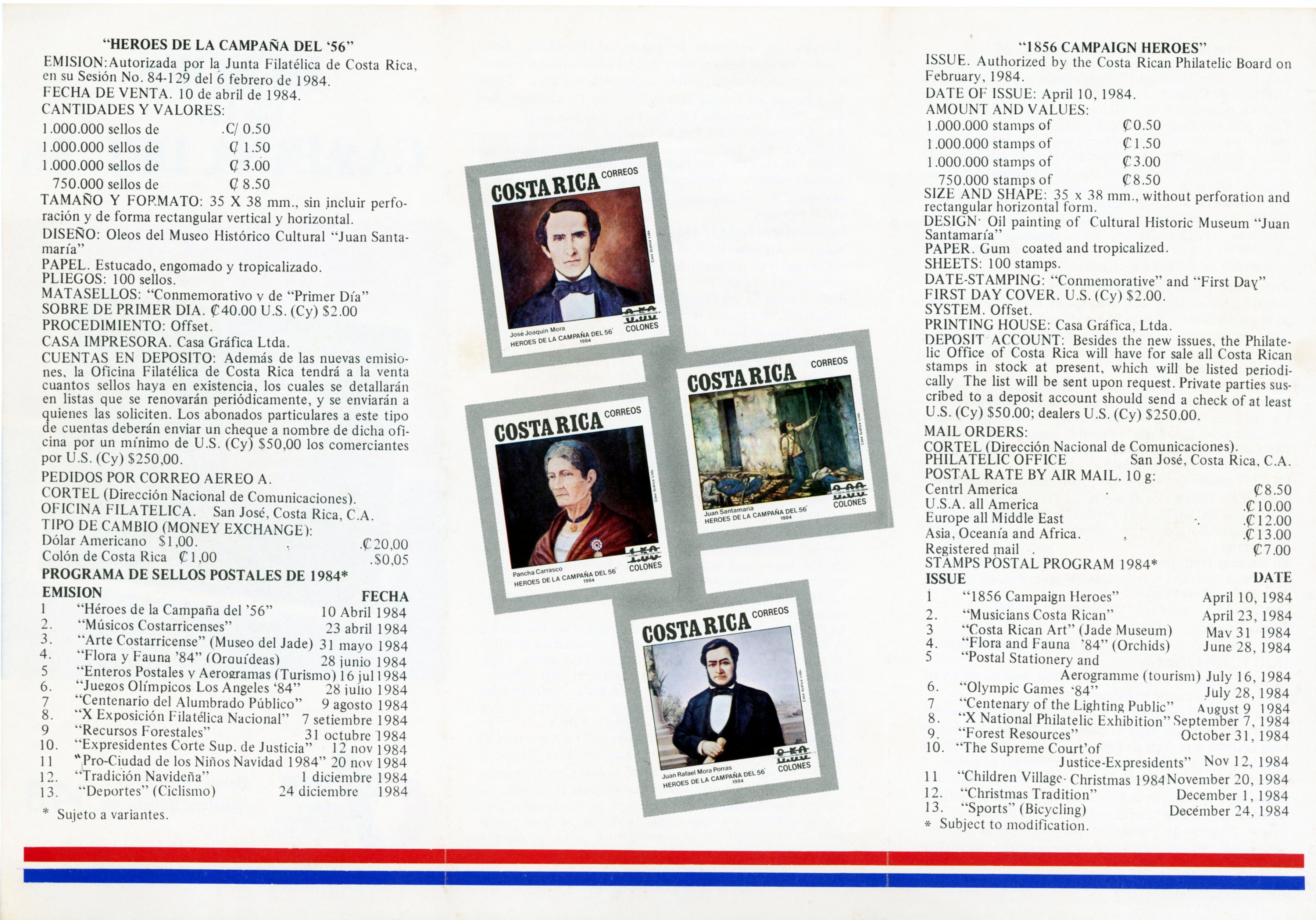

Correos y Telégrafos de Costa Rica (CORTEL) lanzó una emisión filatélica titulada Héroes de la Campaña del 56, que incluyó la imagen de su retrato de la colección del MHCJS. A su vez, el Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia promovió la publicación del libro Francisca Carrasco (1816-1890), del historiador Carlos Manuel Zamora Hernández (1958–), la primera investigación documentada sobre su vida y legado, contribuyendo a su reconocimiento histórico. Estas iniciativas se encausaron hacia la promulgación de la Ley de Promoción de Igualdad Social de la Mujer (1988-1990), liderada por la entonces primera dama Margarita Penón Góngora.

Todo este contexto de luchas por la reivindicación de las mujeres costarricenses propició nuevas manifestaciones artísticas inspiradas en la Heroína de 1856-1857. Un ejemplo destacado es la obra teatral Pancha Carrasco Reclama, de Leda Cavallini Solano (1956–) y Guadalupe Pérez–Rey (1922-2018), presentada en 1990 y publicada en 1993, en la que la protagonista reafirma su papel en la historia y demanda la reivindicación de su memoria en el presente.

Educación, memoria y ciudadanía activa (1994-2013)

El 10 de noviembre de 1994, mediante la Ley N.º 7452, Pancha Carrasco fue declarada Heroína Nacional y Defensora de las Libertades Patrias, un reconocimiento que marcó el inicio de su integración formal en los programas educativos del país, promoviendo mayor conciencia sobre su papel en la historia costarricense. Su memoria cobró relevancia en homenajes públicos, como la creación del Colegio Francisca Carrasco en Guadalupe de Cartago en 1997 y la designación de una embarcación de la Policía Marítima con su nombre a finales de los años noventa.

A partir del 2000, su figura se convirtió en un emblema de resistencia para movimientos sociales, destacándose en protestas como las del Combo ICE en 2000 y las del Tratado de Libre Comercio entre 2003 y 2007. Asimismo, durante las conmemoraciones del 150.º aniversario de la Campaña Nacional (2006-2007), inspiró estudios académicos e ilustraciones, como las creadas por el artista Carlos Aguilar Durán (1953–), reforzando su lugar en la memoria histórica nacional.

Durante el gobierno de Laura Chinchilla Miranda (2010-2014), su legado alcanzó nuevos reconocimientos. En Casa Presidencial se colocó un retrato suyo junto al de Juan Rafael Mora Porras, rompiendo con el protocolo de exhibir exclusivamente retratos de expresidentes. En 2012, fue declarada Benemérita de la Patria y, en 2013, se designó con su nombre el despacho presidencial en el antiguo edificio de la Asamblea Legislativa. Además, se encargó un retrato al artista Gonzalo Morales Sáurez (1945-2017), consolidando su presencia en los espacios oficiales del Estado.

Legado vivo: arte, cultura y reconocimiento (2014-2025)

En poco más de una década, en Costa Rica se ha puesto de manifiesto un renovado interés por la historia y por las figuras que marcaron su pasado. Impulsado por iniciativas culturales tanto públicas como privadas, este proceso ha fortalecido la memoria histórica nacional y ha permitido revalorizar personajes clave en la identidad del país.

Un ejemplo significativo de esta tendencia fue el bicentenario del nacimiento de Juan Rafael Mora Porras en 2014, que dio lugar a la fundación de la Academia Morista Costarricense al año siguiente. Desde entonces, esta asociación ha desempeñado un papel central en la promoción de estudios y actividades que resaltan el legado de figuras históricas, entre ellas, la heroína Pancha Carrasco.

El reconocimiento a Carrasco ha crecido notablemente en este contexto. En 2014, el dramaturgo John Sánchez Alfaro (1981–) estrenó una obra que recrea sus últimos años de vida, abordando sus reflexiones como adulta mayor, sobre sus memorias y su participación en la Campaña Nacional.

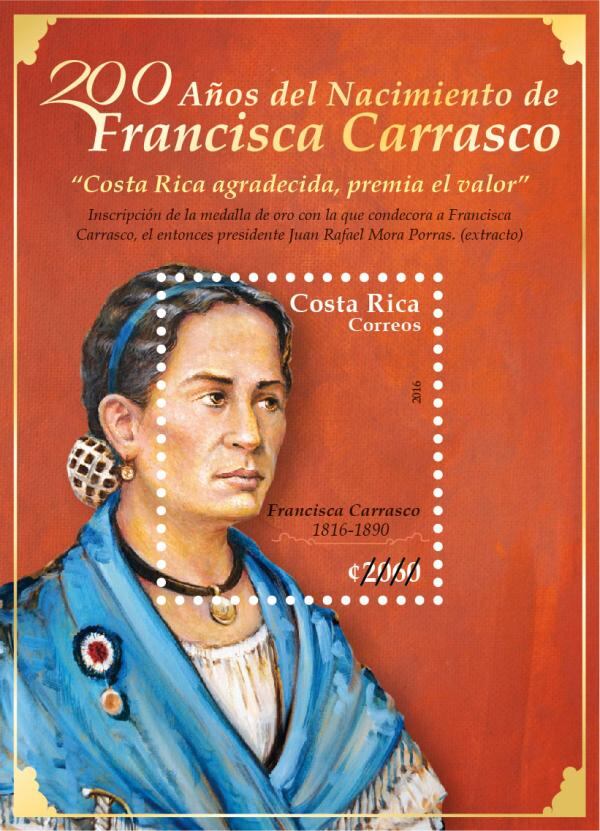

Dos años después, con motivo del bicentenario de su nacimiento, se realizaron múltiples homenajes: Correos de Costa Rica emitió una serie filatélica conmemorativa y el gobierno local de Cartago organizó actos públicos en su honor. Ese mismo año, la agrupación musical La Cruceta regrabó una versión ampliada de la Cantata La Guerra de 1856, reafirmando su presencia en la memoria cultural costarricense.

Entre 2018 y 2021, en el marco del Bicentenario de las Independencias centroamericanas, el artista Manuel Carranza Vargas (1952-2021), miembro de la Academia Morista, creó dos pinturas históricas dedicadas a Carrasco. En una, la representó atendiendo a heridos en el Hospital de Sangre junto al médico alemán Karl Hoffmann; en la otra, la inmortalizó en plena acción durante la Batalla de Rivas en 1856. Estas obras consolidaron su imagen como símbolo del coraje y la entrega en la historia costarricense.

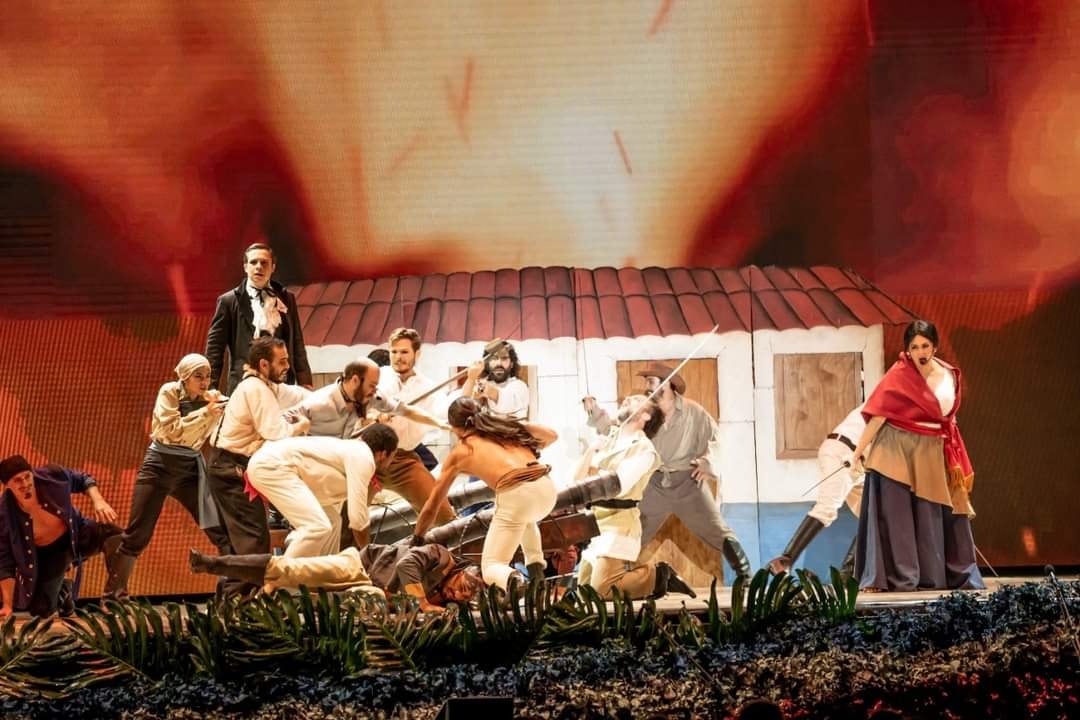

El impacto de Pancha Carrasco también ha marcado el ámbito musical y escénico contemporáneo. En 2020, la banda costarricense Abäk le rindió homenaje con la canción Guerrera, que fusiona rock, heavy, folk y power metal en una reinterpretación audiovisual moderna de su legado. Al año siguiente, la Municipalidad de San José impulsó un espectáculo televisivo por el bicentenario de la independencia, con coreografías inspiradas en la historia nacional, donde Carrasco fue una de las protagonistas en la recreación de la Campaña de 1856-1857.

En esa misma línea, el colectivo Mujeres Armadas —integrado por Andrea Gómez, Mariela Richmond, Grettel Méndez y Michelle Canales— presentó la intervención Tras el rastro de Pancha, una propuesta que combinó foto-performance, audio y objetos, difundida en Costa Rica y Centroamérica bajo la consigna “¡Fuego, Panchas hartas!”, como símbolo de memoria feminista y empoderamiento.

Pancha Carrasco es un símbolo de lucha y participación ciudadana. Durante más de 75 años, su historia ha sido divulgada en distintos medios, convirtiéndose en fuente de inspiración para generaciones de costarricenses.

Su valentía y determinación han trascendido el tiempo, recordándonos que la lucha por la justicia y la igualdad es atemporal. Hoy, su legado sigue vivo en cada mujer que enfrenta sus adversidades con coraje, en cada persona que defiende sus ideales y en cada rincón de Costa Rica donde la memoria se niega a ser olvidada. Pancha Carrasco no es solo un nombre en la historia, es un faro eterno de dignidad y valentía, un legado inmortal.

El autor es educador en el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría.