En su edición del 13 de enero de 1911, el diario La Información anotaba que: “Ayer en la mañana estuvo el señor presidente acompañado del Subsecretario de Fomento en el punto llamado San Francisco de Asís, lado norte de esta ciudad, donde don Francisco Jiménez Núñez está construyendo una elegante y cómoda casa de cemento armado sistema Hennebique, primera que del material requerido por preparación y disposición de arquitectura se ha construido en Costa Rica.

“Tanto el señor presidente como el señor Jiménez han admirado el valor de la obra y quedado satisfechos de las exigencias técnicas que reúne”, dice el artículo Un edificio que inspecciona el señor presidente.

La piedra artificial que transforma el mundo

El cemento es una mezcla de arcilla y materiales calcáreos, sometida a cocción y finamente molida, que una vez mezclada con agua se solidifica y endurece. En Europa y los Estados Unidos era conocido como cemento Portland por su color parecido al de la piedra caliza de la isla homónima, en el condado de Dorset, Inglaterra.

Su invención fue una de las contribuciones esenciales de la Revolución Industrial a la edificación y la ingeniería civil; y con su aparición muchos de los productos antes fabricados con barro cocido, pasaron a serlo en concreto o “piedra artificial”. También llamado hormigón, este es la mezcla de cemento con agua, arena y piedra.

Fue así como empezó a utilizarse en la fabricación de elementos decorativos tales como macetas y molduras, balaustradas y pasamanos, tubos para evacuación pluvial o sanitaria, así como en algún tipo de tejas.

Aquí el cimento romano –como se le conocía también– se importaba desde la década de 1880, y se usó primero como alternativa a la cal de concha, que mezclada con arena y agua formaba el mortero de pega para los ladrillos de construcción. Sólo poco después empezó a usarse como concreto armado –esto es, la mezcla de concreto con varillas de hierro–, particularmente en algunas obras civiles ligadas a la construcción del ferrocarril al Atlántico.

Como técnica constructiva, el concreto armado había nacido cuando el jardinero francés Joseph Monier (1823-1906) introdujo una malla metálica en el hormigón con que fabricaba cubas para sembrar naranjos en los jardines; un procedimiento que después extendió a la construcción y patentó en 1867.

Aquel método –que aumentaba la resistencia estructural del concreto– fue mejorado tanto por alemanes como por franceses, mediante una serie de experimentos constructivos; lo que hizo que en toda Europa empezaran a explotarse medios similares. El más exitoso de ellos, fue el del ingeniero franco-belga François Hennebique (1842-1921), que pronto tuvo una expansión espectacular.

Dotado de una gran capacidad empresarial, Hennebique creó una eficaz organización, la Maison Hennebique, constituida por una red de oficinas técnicas con sede en París y agentes y concesionarios repartidos, primero, por distintas localidades francesas; y muy pronto por muy diversos países.

Los concesionarios actuaban como contratistas con licencia para construir con el sistema en una zona determinada. Para principios de 1910, el concesionario de aquella casa francesa en Panamá, era Pierre Falsimagne Vaysse (1871-1935).

Un ingeniero francés trae el concreto a Costa Rica

Hijo de Francois Falsimagne y Louise Vaysse, había nacido en la comuna de Bretenoux, departamento de Lot, Francia; y realizó sus estudios en la cercana ciudad de Cahors antes de prestar servicio militar por tres años. Luego, de 1894 a 1896 ocupó el puesto de subjefe del distrito del Ferrocarril de Orleans en Tours.

De 1896 a 1901, se desempeñó en Burdeos como inspector general de la Compañía de Tranvías Eléctricos Thompson-Houston y de la Compañía General de Tracción. Llamado a París por el Ministerio de Colonias, fue enviado a la Cochinchina francesa (en el extremo sur de Vietnam) como parte del Cuerpo de Ingenieros Coloniales; donde se le encargó el estudio de implantación de la línea del ferrocarril Saigón-Thaulin, entre 1901 y 1904.

De regreso en París, estudió la técnica del concreto armado en la casa Hennebique durante ocho meses, para después realizar seis meses de práctica profesional; antes de firmar un contrato con la empresa y salir hacia la Zona del Canal, donde se estableció como concesionario con su propia constructora. Allí, entre 1905 y 1910, construyó algunos edificios de importancia en las ciudades de Panamá, David y Colón.

Fue en el vecino país donde lo sorprendió el terremoto que destruyó Cartago, el 4 de mayo de 1910; tragedia que le trajo a Costa Rica al mes siguiente. Un par de días después de su llegada, el 24 de junio, aparecía en La Información un aviso que ofrecía: “Casas de cemento armado (sistema Hennebique) a prueba de fuego y las mas resistentes a los temblores”.

Ofrecía, además: “todos los informes relativos a este género de construcción y (…) fotografías, planos de construcciones en cemento armado edificados personalmente por él en la República de Panamá, que han resistido a los movimientos sísmicos y al incendio”. Terminaba poniendo a disposición del público unas “construcciones que resultan a precios al alcance de las personas de más modestos recursos”.

Sobre el terremoto de Santa Mónica que había causado su llegada, pronto escribió Falsimagne un estudio que se publicó en Le Béton Armé, revista especializada de la casa matriz francesa. En la vieja metrópoli estableció su empresa constructora en 1910, al tiempo que iniciaba los trámites para patentar la técnica constructiva concreto armado de Hennebique; algo que logró en diciembre de ese mismo año.

Aunque en enero anterior se había otorgado una patente similar a favor de Ernest Leslie Ransome, pionero y propagador neoyorkino de la misma técnica; no puede negarse que el trauma social causado por el dicho terremoto, empezaba a convencer a los costarricenses de las bondades del novedoso sistema constructivo.

Dónde ver su trabajo en San José

A principios del año siguiente, como anotáramos, construiría la Villa Domrémy de Jiménez Núñez; mientras fungía como agente local del cemento belga Cannon Brand. En junio, presentó a la Junta del Templo de Nuestra Señora de los Ángeles de Cartago, unos planos para su reconstrucción; proyecto que le sería otorgado a su competidor, el arquitecto Luis Llach.

También en 1911 construyó en concreto armado el puente sobre el río San Pedro, en Piedades Sur de San Ramón; al tiempo que incursionaba en los bienes raíces. En 1913 diseñó y construyó la capilla del colegio Nuestra Señora de Sión, al costado sureste del Parque Nacional; una obra de arquitectura neo-románica que sustituyó a la original, que había sido dañada por el sismo de mayo de 1910.

También en 1913, Falsimagne se hizo cargo de la construcción del que luego sería conocido como el Castillo Azul, diseño del arquitecto italiano Vittorio Pino. El anteproyecto fue enviado a París para realizar los respectivos planos constructivos y los cálculos de resistencia; pero como surgieran desavenencias entre Pino y Falsimagne, el último renunció la dirección del palacete.

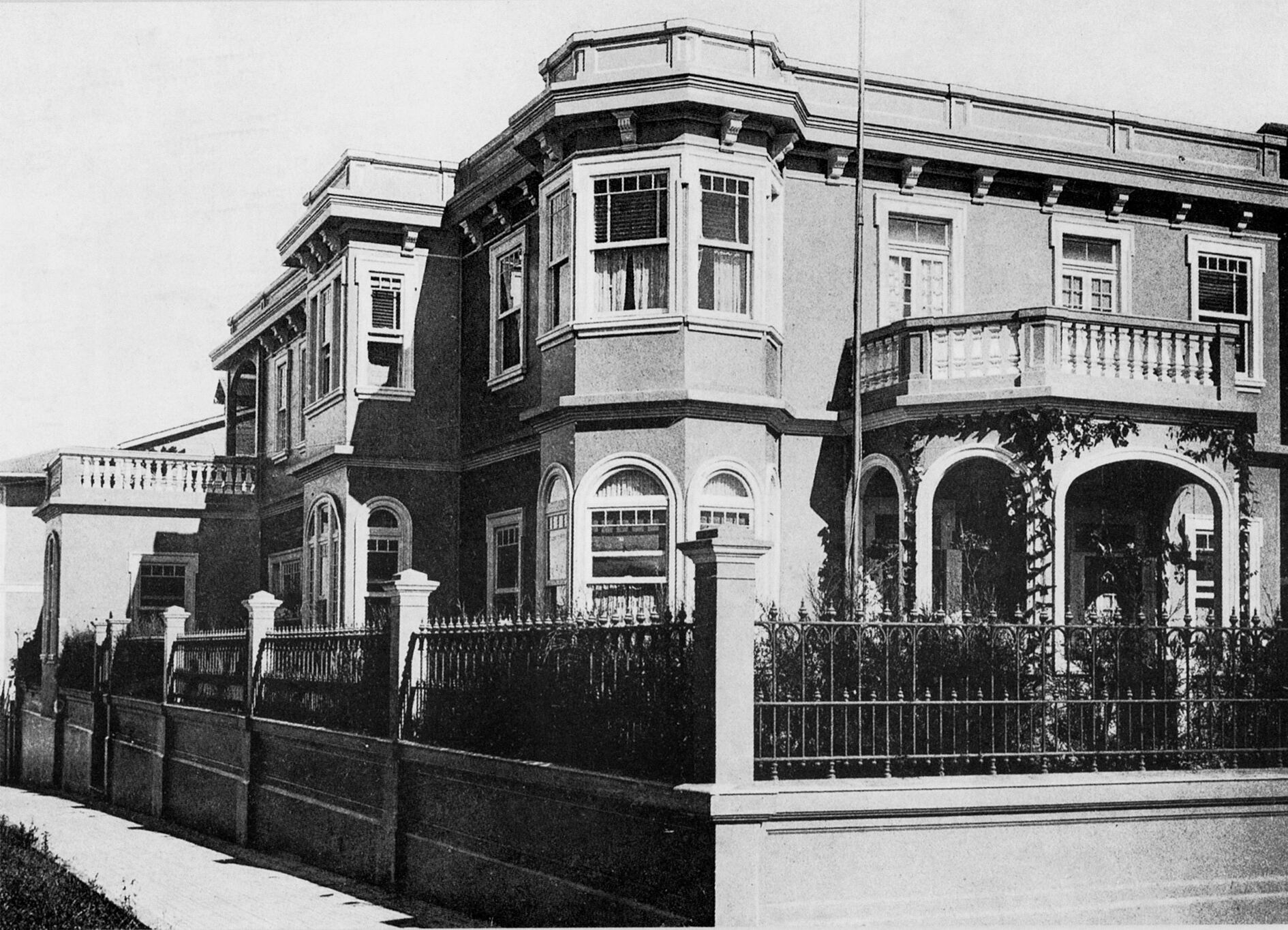

Obra suya en 1913, es la casa de rasgos neo-tudor ubicada en la esquina noroeste de avenida 9 y calle 11, en barrio Otoya; donde estuvieron por años las legaciones de Argentina y de los Estados Unidos, y que alberga desde la década de 1970 al Centro Costarricense de Producción Cinematográfica.

Esta, que quizá es la obra más visible de las construidas por el francés en San José, fue realizada para el empresario Walter Joseph Ford Leatherbarrow y su esposa Victoria Yglesias Castro, por lo que es conocida como la casa Ford Yglesias. Como a diferencia de las obras ejecutadas por él en Panamá, esta no registra arquitecto alguno, es muy probable que su diseño provenga de un catálogo de la época.

Entre otros trabajos edificados por Falsimagne –aunque no ha sido posible obtener imágenes de ellos– los archivos de la Casa Hennebique citan en la capital las casas para los señores Martín, Steinvorth, Peyroutet y Tournon; así como una propuesta para un Palacio de Gobierno y varias obras civiles relacionadas con el puerto y ferrocarril de Puntarenas.

En 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, al igual que otros miembros de la colonia francesa en el país, Pierre Falsimagne acudió al llamado de su patria; y durante los cuatro años del conflicto sirvió en el Estado Mayor de la 18ª Región. Más, de regreso a Costa Rica en 1919, aunque continuó como representante de la Casa Hennebique todo indica que su labor como constructor decayó en favor de otras actividades particulares.

Miembro de la Sociedad Francesa de Costa Rica, Falsimagne siguió ocupándose de materiales de construcción y bienes raíces; fue accionista del Monte Nacional de Piedad y del Banco de Costa Rica, empresario bananero y cacaotero. Urgido de una delicada intervención quirúrgica, falleció el 11 de noviembre de 1935 en la ciudad de Rochester, Nueva York, adonde había acudido a realizársela.

De los Estados Unidos sus restos fueron embarcados directamente a Francia, donde dejaba a su familia. Aquí, en San José y otros sitios del país, lo que dejó fue una valiosa huella construida que apenas empieza a vislumbrarse; un legado que hemos querido dar a conocer, así sea parcialmente, con esta crónica.

El redactor es arquitecto. andfer1@gmail.com