El historiador costarricense David Díaz Arias disecciona con precisión quirúrgica la fragilidad institucional, el avance de las nuevas derechas conservadoras y el deterioro del pacto democrático de la región en su nuevo libro De la esperanza al apocalipsis: ascenso y caída de las democracia centroamericanas.

Revista Dominical conversó con Díaz sobre los puntos de quiebre, las responsabilidades históricas y los modelos económicos predominantes en la región.

LEA MÁS: Fin del sueño democrático centroamericano

―En su libro analiza cómo Centroamérica pasó del optimismo democrático al autoritarismo. ¿Cuál fue el punto de quiebre más claro en ese tránsito hacia el “apocalipsis” democrático?

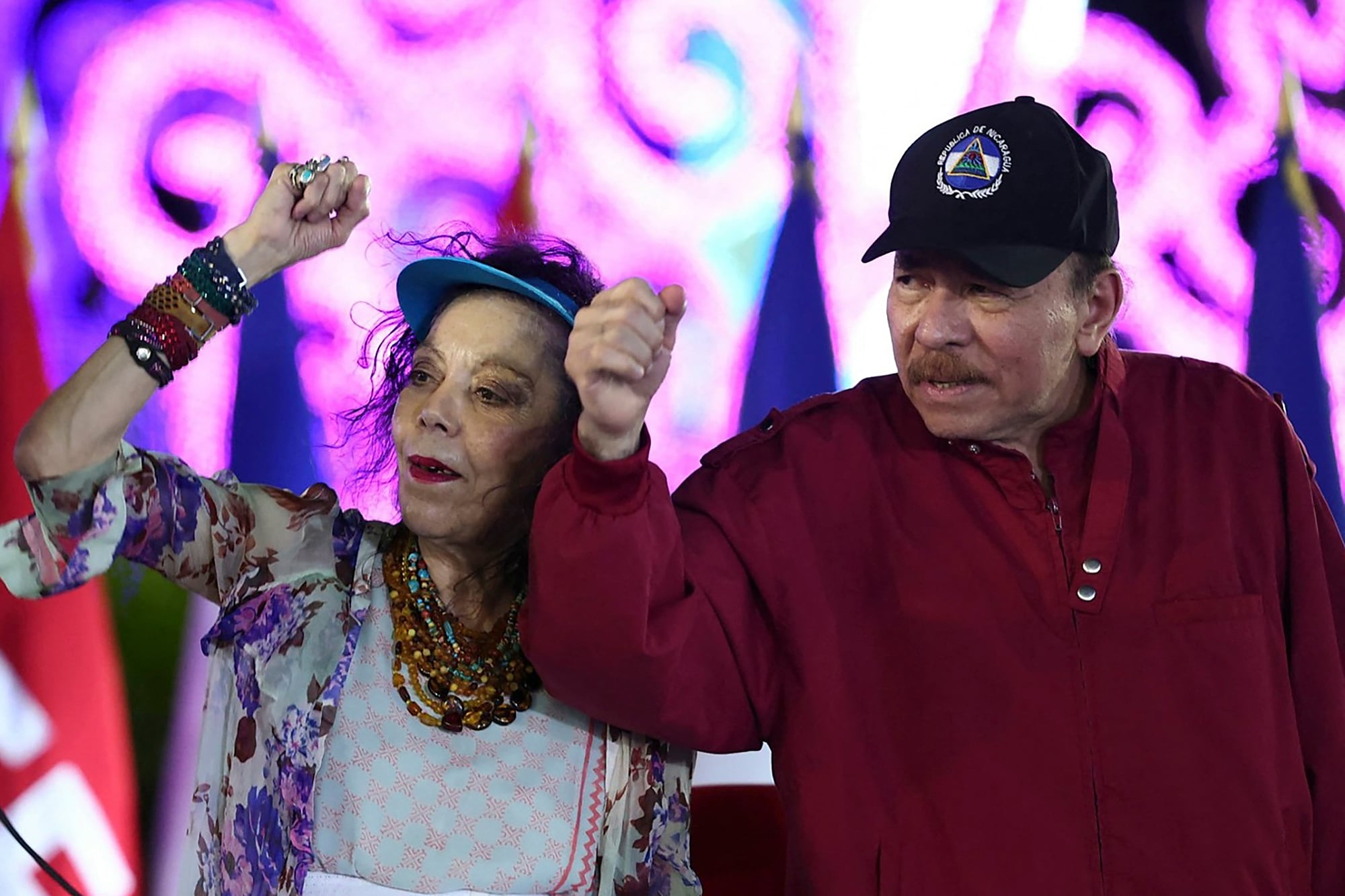

— Hay dos momentos determinantes. El primero fue el pacto entre el partido liberal y el sandinista en Nicaragua a principios del siglo XXI, cuando se le dio la posibilidad a Daniel Ortega de comenzar a consolidar un poder cada vez más fuerte de las estructuras del Estado nicaragüense hasta que logra, gracias al cambio en la ley electoral, volver al poder en 2007. Fue determinante porque desde entonces comenzó a consolidarse la idea de que era válido nuevamente cambiar las reglas del juego y, aprovecharse de esas reglas, para volver al poder y empezar a destruir desde adentro el cascarón democrático que se estaba fabricando desde principios de la década de los 90.

El otro punto determinante es la llegada de Nayib Bukele al poder en El Salvador. Pese a que Bukele se vendía como una persona alejada de la política, lo cual no era cierto, y se exponía como una persona joven enfrentada al caudillismo, más bien logró, bajo la imagen de renovación, recuperar los vicios del autoritarismo y del estilo de dominio caudillista que se ha arrastrado en Centroamérica desde la Independencia.

―¿Cuáles fueron los factores para que se debilitaran las democracias y lograran ascender al poder estos regímenes autoritarios?

―Uno fue la reforma económica (que puso énfasis en la apertura comercial y la reducción de la institucionalidad del Estado) que se desarrolló en todos los países de la región desde mediados de la década de 1990 y alentó nuevas formas de producción y mayor dinamismo en la fuerza de trabajo. Sin embargo, eso no cuajó en términos de integración social y de que los beneficios se repartieran equitativamente en la población. Así que a mediados de la década de 2010, era evidente que una élite había captado el mayor beneficio económico. Esta imposibilidad de que esa reforma económica tuviera un efecto social más democrático es una de las cosas que han echado a perder la democracia en Centroamérica.

―¿Considera que la democracia liberal se encuentra en crisis?

―Creo que la democracia liberal es el modelo de integración social y de vida política más exitoso que ha tenido la historia de la humanidad. El problema tiene que ver con factores ajenos al modelo, es decir, con élites económicas que no están dispuestas a que las ganancias se distribuyan y que los estados o los políticos se involucren. Entonces hacen malabares, lobby político, para evitar que eso ocurra. Y eso tiene un impacto dañino en la visión sobre la institucionalidad. La mayoría de las críticas a partidos políticos tradicionales está vinculada a la corrupción y con élites económicas que se benefician de corromper a las estructuras políticas. En ese sentido, la mayoría de las personas tienen muy claro que el esfuerzo cotidiano no se retribuye de manera democrática, y ven cada vez que los servicios a los que tienen acceso (educación, salud, seguridad) no les solventan las necesidad inmediatas.

El problema es más complejo, pero al reducirse así, lo queda por anular son esas élites. Además, los políticos autócratas culpan a partidos tradicionales y otras élites: universitaria, sindicales, prensa independiente e intelectuales. Por eso están dispuestos a apostar por un modelo en el que, supuestamente, esas élites van a ser controladas, humilladas y sacadas de la estructura política. Estamos frente a un apocalipsis: frente a la destrucción de la institucionalidad.

―En su análisis, Costa Rica aparece como una excepción. ¿Cuáles son los factores han blindado su democracia frente a los otros países?

―Costa Rica aparece como la única democracia plena, a la par de Uruguay, en América Latina. El asunto fundamental es que se pudieron construir instituciones inclusivas que permitieron que cada vez más personas fueran incluidas como parte de la ciudadanía política del país y tuvieran acceso al voto, como forma de ejercer ciudadanía. Pero también, como parte de la ampliación de esa estructura electoral, el Estado y los políticos tuvieron que adentrarse a resolver los problemas cotidianos de la gente si es que querían recibir votos. Eso permitió reformas que garantizaran la salud y la educación. Entonces se logró una ampliación de los derechos políticos de la ciudadanía y efectos sociales.

―¿Está en peligro Costa Rica de caer en el autoritarismo?

― Sí hay indicios. En Costa Rica ha descendido la población que piensa que con el voto puede lograr un cambio. Una buena cantidad de personas no tienen esperanzas de que las elecciones tengan un elemento de cambio político. Por otro lado, hay un cuestionamiento a las instituciones, como el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Fiscalía, que no se había visto.

En tanto, la prensa independiente, factor importante para el ejercicio de la libertad, está siendo cuestionada por políticos, en los últimos años la llaman “prensa canalla”, por supuestamente ser conspiradora o estar a la par de grupos poderosos y despreciar a los grupos populares.

En ese sentido es muy claro que Costa Rica está exponiendo los elementos que en otras partes del mundo han producido cuestionamientos y declives en la democracia y han llevado al poder a líderes autocráticos.