Don Quince Duncan es autor de medio centenar de libros y publicaciones, miembro desde este año de la Academia Costarricense de la Lengua, investigador, novelista, de todo. Si hay en Costa Rica una figura de “intelectual público”, es don Quince: generoso con su conocimiento, crítico en su valoración, prodigioso en su creación.

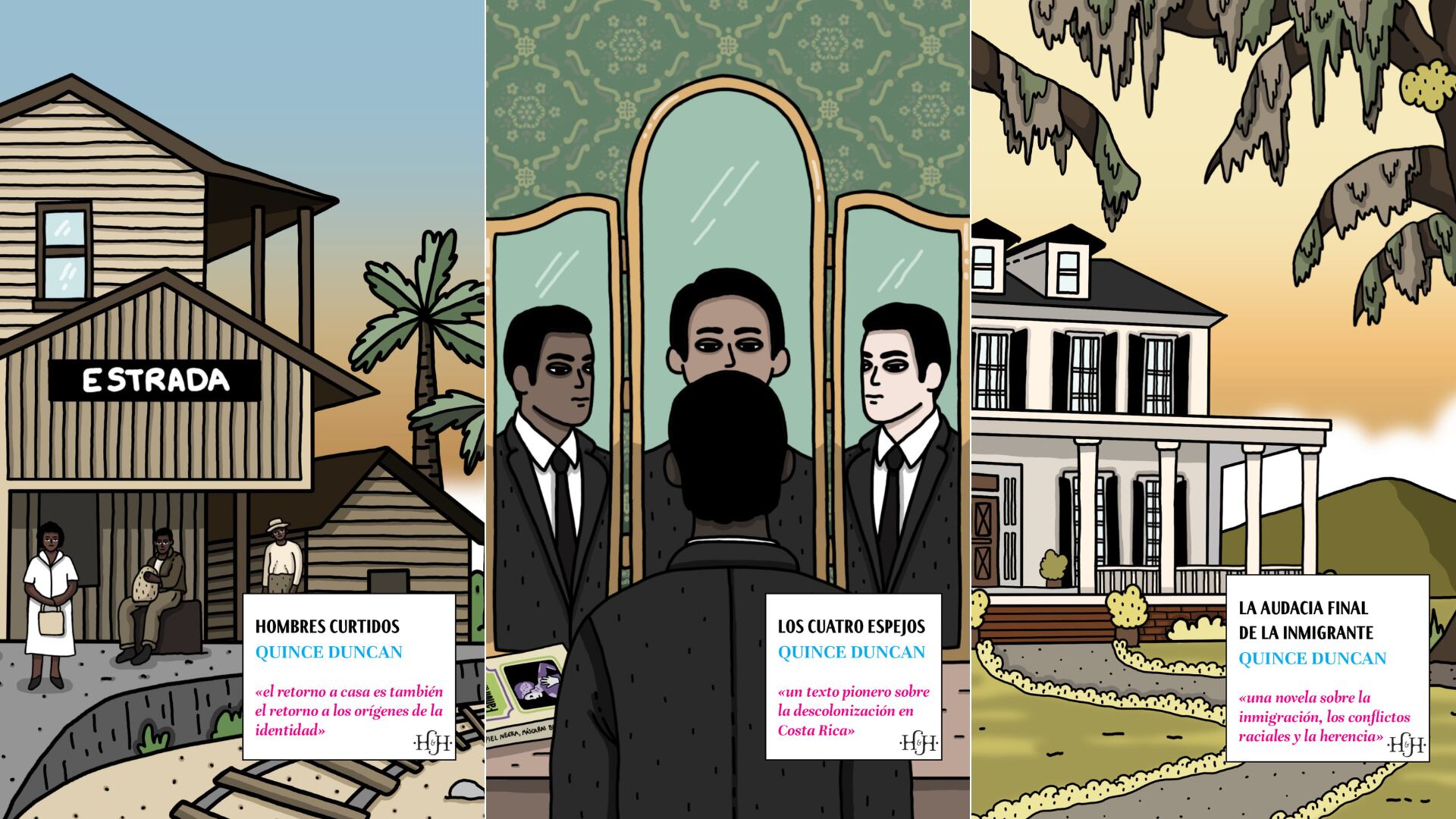

En Revista Dominical queríamos escucharlo con paciencia, ahora que la mayoría de su obra narrativa está disponible de nuevo gracias a H&H Editores, y que Costa Rica está más dispuesta a entender que es negra. Negra por las migraciones caribeñas, pero también africana en sus raíces coloniales. Así que nos fuimos a Heredia a escuchar a don Quince.

¿Cómo se siente, Don Quince, con una agenda tan apretada, tan llena de reconocimientos y de oportunidades de compartir con el público?

Ha sido de verdad un privilegio, una gran oportunidad. He estado advirtiendo a los que me hacen homenajes y reconocimientos que no tengo planes para desocupar el planeta todavía, porque normalmente le hacen a uno homenajes cuando ya se va o ya se fue. Pero sí ha sido muy intenso.

“Comenzó el año con la visita de los reyes tradicionales africanos (...). La responsabilidad que me dieron, de todos modos lo venía haciendo, es de aportar conocimiento a la comunidad. Es un rango que me para mí es muy importante, es como un doctorado. También el ingreso a la Academia de la Lengua es muy importante y es un reconocimiento también a la población afrocaribeña de este país.

“Cuando yo comencé a escribir, la reacción del establishment de ese momento era que ‘ay, sí, pobre muchacho, esos negritos de Limón no hablan ni inglés ni español’, ¿verdad? Entonces, el hecho de finalmente entrar a la Academia de la Lengua es para mí un reconocimiento muy grande de que sí, de que hemos aportado, que hemos hecho (...).

En su discurso de ingreso a la ACL, usted hizo un recorrido muy exhaustivo de la influencia tan profunda que tuvieron las lenguas africanas en la conformación del español de Costa Rica. ¿Considera que en este momento histórico tenemos, como sociedad costarricense, más apertura a entender la profundidad de esas raíces africanas?

Creo que sí, porque, como has dicho, tengo más de 50 años de estar en esto. Entonces he presenciado la evolución, de unos abuelos de mi edad que no comprendían y que descartaban, que hacían un esfuerzo de negar esa influencia; por ejemplo, toda la construcción del mestizaje en Cartago fue sistemáticamente eliminada.

“Incluso, don Manuel María María Peralta, fundador de la diplomacia nuestra, en dos intervenciones en París da unas cifras donde hay, más o menos, según él, un 12% de la población costarricense era negra. Monseñor Thiel da un poco más, un 17% al comienzo de la República.

“Un tiempo después, (Peralta) publica un libro, en París, donde no existe ni una sola persona negra en las nuevas cifras que da. Da una cifra de 650 personas. En esos 650, dice, estaban los chinos, los indios y otros.

Lo cual es imposible, por supuesto.

Imposible. Y digo yo, no tenemos ninguna evidencia de que se haya cometido un genocidio, que se haya reunido a toda la gente negra y los hayan fusilado, ni los hayan echado del país. Tampoco hay una máquina de producción de chiquitos tan eficiente para que en tan pocos años se haya cambiado completamente la población y se hayan hecho blancos todos. Eso quiere decir que fue la decisión del Estado costarricense el ‘crear’ una nación blanca.

Eso nos suena muy distante en el tiempo, pero lo cierto es que usted ha hablado de que al inicio de su carrera tenía una recepción bastante distinta a la de ahora. ¿Cómo ha cambiado eso?

Completamnte. Le cuento: una amiga nos contó, siendo estudiantes de la universidad, que un día le dijo a un famoso profesor y escritor, ¿por qué no vemos algo de Quince Duncan? Y el profesor le dijo, ‘¿De quién?’. ‘De Quince Duncan, es un joven escritor de Limón’. ‘Ah, un negrito de Limón que dice que se que escribe. Aquí en esta clase vemos literatura’.

“Después sí, digamos, sale Una canción en la madrugada (1970) y se hace el boom en ese momento , pero al mismo tiempo hay casi que una costumbre comienza todos los años: que reconocemos los aportes del joven escritor limonense, pero le dan el Premio Nacional a otro libro. Uno no menciona al equipo derrotado. Uno no menciona a la obra que no fue premiada. Uno lo que hace es hablar de la obra premiada.

“Si bien es cierto los libros se publicaban y la gente lo compraba, porque tengo que reconocer que el público fue un consumidor de mis obras desde el principio...

Final de calle fue muy leído...

Muy leído, igual que otros libros. Sin embargo, siempre estuvo eso desde el punto de vista del del establishment. Recuerdo una vez una discusión con algunos colegas escritores y don Fernando Volio, y ellos decían, ‘Quince tiene la ventaja de que tiene este tema ahí del negro". Don Fernando le dijo, ‘Un momentito, el valor de él como como escritor no es por el tema, es que es escritor’. Y también don Beto Cañas se ponía muy bravo cuando yo me afirmaba escritor afrocostarricense. ‘Usted es escritor costarricense’, decía, como era don Beto.

“Pero sí, efectivamente, costó bastante desde el punto de vista de la oficialidad, incluso del canon. Eso costó mucho. Y los argumentos fueron esos básicamente: está bien que usted escriba, pero ni el tema es costarricense...

“Cuando se eligen 25 novelas para conmemorar el 25 aniversario de la Editorial Costa Rica, escogieron Final de calle. Yo me fui a hablar con el administrador de entonces (...) hasta que finalmente me dijo, ‘Entendemos que ese libro es más nuestro’. O sea, lo nuestro y lo de ellos, la misma tesis de don Cleto González Víquez: la verdadera Costa Rica: San José, Heredia y Cartago... y los otros".

Ha hablado de esa necesidad de denuncia y defensa que tiene que ver con la situación de las personas negras en Costa Rica. Pero que eso también puede ser una visión limitante de la riqueza literaria, cultural, expresiva de la población afrocostaricense. Pero eso también puede ser una visión limitante de la riqueza literaria, cultural, expresiva de la población afrocostaricense, estar en una afirmación constante.

Es verdad, sí. Es verdad y es una cosa con la que he lidiado, pero con el tiempo me doy cuenta de que puedo hacer buena literatura independientemente del tema. No soy monotemático. Además de Final de calle (sobre la guerra civil de 1948), está Las raíces vivientes, que escribí para los 200 años (de independencia), que no es una obra centrada en en lo afro. Toma en cuenta la construcción multiétnica del pueblo de Costa Rica, pero su enfoque no es lo africano.

¿Siente que hay oportunidades para que nuevas intelectualidades afrocostaricenses, nuevas personas puedan sumarse a eso o sigue siendo un campo limitado?

Es todavía un campo limitado, pero lo que me llama la atención es que desde la publicación de El negro en Costa Rica (1972) para acá, toda una generación intermedia, que ya está cerca de pensionarse, realizó muchos estudios. Ahora estoy haciendo un nuevo libro que espero que ocupe el lugar que ya se le agotó a El negro en Costa Rica y las fuentes son muchísimas.

“Fuentes sobre la presencia colonial, la presencia colonial de la población negra en Guanacaste, en Cartago, en otros lugares del Valle Central, en Esparza y luego la llegada a Limón, en Matina, toda la cuestión del Caribe norte y luego la llegada de poblaciones afro de Colombia, de Panamá, de Nicaragua que también se establecieron ahí en la costa... Encuentro un corpus mucho más grande de estudios específicos. Entonces sí creo que eso es una primera afirmación de que sí hay una apertura mayor.

“También, estaba terminando lo que yo llamo la temporada mía, desde mediados de julio hasta finales de septiembre, y estaba contando que había participado en 26 exposiciones en 90 días. Entonces hay un interés muy grande de parte de la población costarricense. Me he encontrado con grandes reconocimientos, sobre todo de guanacastecos, que de repente me dicen ‘Mira, desde pequeño yo preguntaba por qué este color, por qué este pelo, y me decían que por el sol. Entonces, leyendo tu libro, me di cuenta de que realmente no es cuestión de sol’.

Usted creció hasta su adolescencia en Estrada de Matina, un pueblo que ha sido sujeto a los cambios históricos de la provincia de Limón. Haciendo memoria, ¿cuál fue su momento de despertar intelectual?

A los 14 años. Mi abuelo tenía una biblioteca bajo llave y me dijo ‘Si quiere, lo voy a dejar abierto, entre y lea. Por supuesto, como aquello estaba prohibido, yo entré con unas ganas a ver qué es lo que había... ahí comencé a leer como loco. Cosas tan increíbles para un muchachito de 14 años como el Infierno de Dante. Imagínese si pasé las noches temblando, pero los leí. También un libro sobre las guerras de Europa, un libro sobre el pueblo Ashanti...

“Llego a sexto grado y tengo que leer selecciones de Shakespeare y de Tennyson en las escuelas de inglés de Limón, nuestras escuelas tradicionales limonenses (...). Tenía que que pasar por la casa de Mrs. Robb todos los días para ir a la escuela. Muchas veces doña Rab me llamaba, me daba un refresquito y me contaba un cuento. Un día la señora me llamó y me dijo, ‘Mira, acaba de llegarme un nuevo libro de cuentos, pero se me dañaron los anteojos, entonces hagámoslo al revés. Usted se lleva el libro, lo lee y me viene a contar los cuentos’

“Claro, llegué y puse el libro por ahí, seguí jugando, pero la señora me llamó a cuentas un día. No me quedó más remedio, me dio mucha vergüenza. Comencé a leer para irle a contar. Un tiempo después me di cuenta de que la señora en la iglesia leía su Biblia perfectamente con sus anteojos sin ningún problema.

“Estando ya en cuarto grado de la escuela de español, la maestra nos dijo que hiciéramos una composición porque había un concurso nacional dedicado al árbol, al Día del Árbol.

“Seleccionó las dos composiciones que ella le parecieron mejores, las mandó a San José y para sorpresa de todos yo me gané el premio. 25 colones y una carta del ministro. Paso a San José y estoy bueno la maestra doña Mirella de Sánchez fue excelente maestra y se preocupó mucho por por ayudarme a mejorar mi español (...)”.

Creo que en Costa Rica no tenemos tanta claridad de la riqueza e intensidad de la vida intelectual y artística que hubo en Limón hasta cierta época. ¿Es algo que deberíamos revisitar?

La vida intelectual nuestra fue muy, muy intensa. Ahora que estaba revisando el material con el que estoy trabajando mi nuevo libro, fue una gran sorpresa porque estaba viendo discusiones que había en los periódicos de Limón, en The Times... Una persona recopiló la discusión que había en los periódicos por la huelga del 34, en la población afrocaribeña que no quería participar. Me llamó mucha la atención que el autor dijo, ‘La discusión entre los intelectuales afrocaribeños en ese momento’.

Porque se está refiriendo a algo que la gente hubiera entendido, algo que la gente habría leído.

Sí, claro.

(Quiero volver) al asunto de la transmisión oral, de la transmisión de conocimiento entre generaciones. Con la globalización, con el cambio en el sistema educativo, ¿considera que eso está en peligro o realmente se está resguardando con la riqueza que tiene para la población afrocaribeña?

Creo que está en peligro. Uno de las grandes tesoros de nuestra cultura heredada del África, creo yo, es la tradición oral. Conocí a mi abuelo y supe quién era mi bisabuelo, supe de dónde veníamos, inclusive hasta supe la posible procedencia étnica (...).

“Vos sos parte de una familia. Como nos dijo Marcus Garvey, el que no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va. Que ahí es donde entra esa tradición oral, ese gran unificador, las historias de Anansi y todo lo que circularon. Circulan todavía, cada vez menos. Nos cuesta competir ya con la televisión, pero ahí vamos”.

En los últimos 25 o 30 años hemos visto, considero, bastante más apertura al reconocer y celebrar el calipso, la gastronomía, el idioma, la literatura. Incluso algo que hasta hace poco, con franqueza, era impensable, que es la afroguanacastequidad. ¿Eso le ha dado esperanza, considera que es algo que va a durar y que ojalá realmente se arraigue en en el tiempo en Costa Rica?

Pues sí. Cuando leo y veo y escucho a Milagro Obando, por ejemplo, poeta afrochorotega, afroguanacasteca, ella se declara abiertamente afro. Y sus poemas, muchos van en esa dirección. Y no solo ella, hay varios ya, hay todo un movimiento en en ese sentido y yo veo que sí, que el reconocimiento de nuestra herencia (está presente).

“Gracias a la iniciativa de Joyce Sawyers, se reformó el primer artículo de nuestra Constitución. 17 años después de que ella había presentado la moción, pero se reformó. Costa Rica se reconoció lo que ya es: un país multiétnico y pluricultural. Pero eso no puede ser solo una cuestión simbólica, tiene que calar, la gente tiene que tomar conciencia de eso. No tenemos ninguna razón para ocultar una parte de nuestra herencia (...). Tenemos que abrazar la totalidad de nuestra cultura”.

En todos sus libros siempre se ve mucho la cantidad de investigación que hay detrás. ¿Cómo describiría su proceso de escritura?

Casi la totalidad de mi obra es producto de investigación. De investigación que puede ser bibliográfica o más bien la experiencia de alguien: alguien me contó algo, yo vi algo, percibí algo (...). La experiencia propia y la investigación, siempre es por ahí el asunto.

¿Cuál ha sido, don Quince, el mayor placer de su vida intelectual?

Híjole, eso es muy difícil de contestar porque han sido muchos. Por ejemplo, la euforia que tuve esos dos días con el estreno de Caribe Sinfónico. Realmente estaba, bueno... se me erizaba la piel al oír esos coros... Fue una euforia, una felicidad, porque la felicidad no es un estado permanente, son momentos, son momentos felices, eso es lo que existe en la vida. El que anda buscando ser feliz todo el tiempo, pues vaya, está perdiendo el tiempo, eso no es.

“Entonces sí, ha habido muchas. Tal vez una de las primeras fue después de la publicació de Una canción en la madrugada. Voy caminando por la avenida central y veo a una muchacha que va leyendo el libro y va convenciendo a la persona de a la par de la maravilla del libro. En tiempo mi timidez era mucho mayor que ahora, entonces no me atreví; ahora le hubiera dicho ‘discúlpeme, ¿le firmo el libro? Pero no me atreví. Caminé detrás escuchando escuchando y la muchacha pegó contra el poste.

“Y yo dije, ‘Soy capaz de de lograr eso’. O sea, que mi obra capte a una persona tanto, se mete tanto en la obra que va caminando y pega contra el poste de luz, hasta que pegó un brinco. Ese fue un momento de gran felicidad, un momento muy eufórico para mí, para esa edad. Entonces vale la pena lo que estoy haciendo”.

¿Cuál es el futuro que usted desea para la cultura afrocostaricense, para el ámbito artístico y cultural?

Primero que la población negra recupere y conserve todo lo bueno de esa cultura, todo lo positivo, lo mejor de esa cultura. Eso me parece muy importante.

“Y segundo, que el pueblo de Costa Rica en general reconozca su herencia cultural. Deje de decir así: ‘los negros de Limón’, cuando muchas veces, en muchos de ellos, en sus venas corre sangre negra desde la época colonial, que les han que querido convencer de que no. Como dije, Manuel María Peralta y el Estado de aquel momento borró estadísticamente a la población negra y prohibió que viniera nueva gente negra al país.

“Que comprendan que también vivimos muchos mitos, como el mito, por ejemplo, de que la población afrocaribeña no podía pasar de Turrialba. Es una barbaridad que a estas alturas estemos diciendo eso. Yo he repetido mucho. Si yo nací en el Hospital San Juan de Dios el 5 de diciembre de 1940, entonces no sé si es que para cuando nací habían pasado el hospital a Siquirres.

“Si era prohibido que pasáramos de Turrialba, ¿cómo es que yo nací en el San Juan de Dios? ¿Qué pasó con las 3.000 personas que vivían en San José? ¿Qué pasó con los Curling que nunca fueron limonenses? Nunca vivieron en Limón, siempre fueron josefinos.

“Entonces hay que terminar es cubrir de destruir esos mitos y aceptar que somos un país multiétnico y pluricultural. Y eso incluye aceptar nuestra herencia negra como parte de nuestro futuro. ¿Acaso no comemos mondongo y muy felices? ¿Acaso no hablamos de bongo y de panga?

“¿Acaso en Guanacaste los lugares no se llaman Candanga, que es exactamente el nombre de una ciudad que existe en la República Democrática del Congo? Aceptemos que la marimba es africana, que el quijongo es africano. Entonces es eso a lo que yo aspiro, eso es lo que yo sueño".