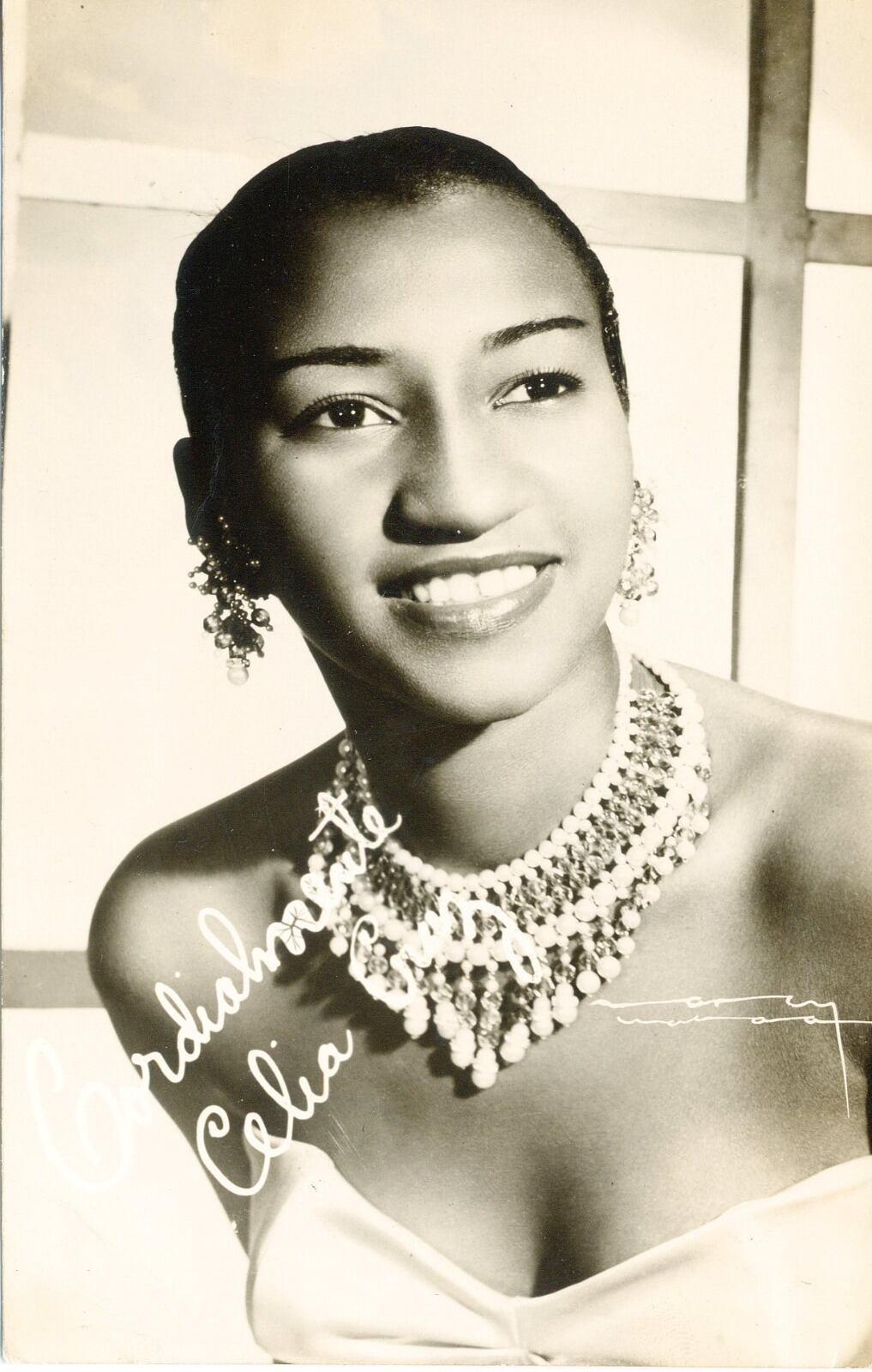

Celia Cruz fue una de las figuras más presentes en la cultura latinoamericana del siglo XX, la cantante tropical por antonomasia, la reina de muchos géneros que, aún en su madurez, marcaba todavía con su exuberante energía. Pero eso no quiere decir que toda etapa de su vida fuese tan conocida tras el paso de los años.

Para suerte del melómano, y de cualquiera interesado en nuestra cultura americana, la destacada investigadora Rosa Marquetti ha emprendido una minuciosa labor de recuento de la Reina de la Salsa que comienza con Celia en Cuba. 1925-1962 (Planeta), que ilumina una vida sobre la que calló por décadas.

El libro es una historia de lo perdido, una arqueología de la cultura popular y la música que, en Cuba como en toda América, está atravesada por múltiples influencias, entrelazada con la política y conservada en la memoria, pero dispersa o inexistente en los archivos. Por ello, así como aclara el panorama, el libro también deja la inquietud por lo perdido.

— ¿De dónde surge el interés por ahondar en este periodo de la vida de Celia Cruz?

— He sido admiradora de la música de Celia desde siempre. Fue un poco un misterio desde mi infancia porque yo pertenezco a la primera generación que crece sin Celia Cruz en los medios de difusión, producto de la censura.

“Después, ya con mi trabajo como investigadora e historiadora musical, noté que había un vacío enorme y a la vez un estereotipo a la hora de hablar de la figura de Celia y de su propia historia. Celia misma no era muy pródiga al hablar de su etapa en Cuba. En trabajos que antecedieron al mío como que siempre quedaba algo en lo que no se profundizaba demasiado.

“Comencé, viviendo en Cuba todavía, un trabajo de revisión de los periódicos cubanos, que están todos sin digitalizar excepto dos. Ya cuando vine a España profundicé mucho más ese trabajo con medios digitalizados, no solo cubanos, sino de los países donde ella también cantó”.

— ¿Cuáles carencias de conocimiento teníamos de esa época de la música cubana que era importante subsanar?

—A medida que fui avanzando en la investigación con estructura cronológica, voy descubriendo cosas de las que no se había hablado.

“Me resulta muy interesante que Celia nace en medio de una década que me gusta mucho llamar la ‘década prodigiosa’. Tengo otros trabajos sobre hechos de la música cubana y la década de los 20 del siglo pasado es una época en la que ocurren muchísimas cosas importantes, no solo para la música, sino para la cultura cubana en general.

“En los años 20 llega la radio a Cuba. Es el momento en que comienzan las grabaciones eléctricas, porque hasta entonces eran mecánicas. Las eléctricas permiten un número ingente de grabaciones, permiten una mayor producción de discos y la mayor socialización de esa música. Esa es la década en que empieza el cine sonoro también, donde hay presencia cubana casi desde sus inicios.

“Celia se va a beneficiar inmediatamente de eso. La radio para ella es absolutamente importante, desde que empieza a darse cuenta que le gusta la música, que le gusta cantar.

“Descubrí algo en los 30 y 40. Celia Cruz está junto con Merceditas Valdés, otra gran cantante cubana, en las primeras grabaciones de cantos y toques y litúrgicos yoruba de que se tienen noticias. Probablemente esas son las primeras grabaciones de cantantes (de ese género) a nivel mundial, porque estas se hacen en 1947.

“La música ritual o litúrgica yoruba tiene una importancia capital y en Cuba mucho más porque es una de las cunas de santería, de regla de Osha. La religión yoruba es una de las más difundidas después de la católica y una de las más sincretizadas.

“Esto fue un hito que siempre se silenció en Cuba, que incluso se sacrificó a Mercedes Valdés, nunca se le dio ese reconocimiento por no mencionar a Celia, pero para mí eso es algo importantísimo.

“Otra cosa que descubro es la presencia de Celia en el teatro vernáculo cubano, que sucede al bufo y que se emparenta con la música. Además incursionó el teatro lírico. Celia hace un papel en una de las más importantes puestas en la escena de la zarzuela Cecilia Valdés, en 1947, donde hace el rol de la esclava. Esto me habla a mí de la gran versatilidad que va teniendo Celia desde que despunta”.

—Refleja cómo también fue una época de la difusión masiva y la consolidación de los múltiples estilos cubanos y de la popularización de todos ellos en América Latina.

— Exactamente. Y ella es un pilar fundamental. Viene al mundo con un talento nato, pero que además disfruta mucho de lo que hace y tiene muchas ganas de aprender, muchas ganas de crecer.

“A ningún padre en aquella época le gustaba que las hijas fueran cantantes ni artistas, a ninguno. Ponían todas las trabas del mundo. Pero Celia tuvo un componente familiar en su infancia y su adolescencia, muy proclive, era un grupo de tías y chicos que bailaban, iban a sitios, iban al carnaval. Ese ambiente familiar tuvo que ver con su formación y una formación para la vida.

“Ella se crió muy pegada a una tía que influyó muchísimo sobre ella, la tía Ana. Llegó a ver el superesplendor en el mundo de Celia, porque murió a los 96 años. La mamá de Celia no vio todo eso. Pero la tía Ana fue la que le enseñó la perseverancia, el apego al trabajo, el camino de la superación, la ética”.

— ¿Cuáles son algunas de esas grabaciones, registros, películas que se perdieron?

— Celia comenzó como artista que cantaba con la Sonora Matancera, pero que no era plantilla de la Sonora. Celia conservó su independencia, por eso podía ir a cabaret, a televisión, podía hacer muchas cosas como solista. Hizo hasta una radiotelenovela.

“Todos los días en vivo tenían un programa que estuvo en distintas estaciones. Era un programa de una hora diaria de lunes a viernes. Todo eso se grababa... y la inmensa mayoría de esas grabaciones no existe. Cuando llegó la Revolución al poder y comenzaron a abandonar el país muchos artistas, se tomaron decisiones como quemar discos, quemar cintas, quemar libros de los que se marchaban.

“Lo que se ha podido conservar de esas grabaciones radiales, yo los incluí en un anexo que tuvo la primera edición de mis libros. Pero no llegan ni a cien grabaciones. Lo sufro mucho porque con lo poco que se ha conservado, tú puedes ver la evolución estilística de Celia. Tú puedes ver cómo va mejorando, cómo se va acercando a un estilo propio. Por ejemplo, ella cantó con Pedro Vargas, el tenor de las Américas mexicano. Hay una foto, pero no tenemos ni el programa de televisión donde se tomó la foto ni la imagen ni el audio”.