La noticia de que el Ministerio de Educación Pública (MEP) eliminará, a partir de 2026, las pruebas nacionales creadas en 2023 por la entonces ministra, Anna Katharina Müller, marca, por fin, un giro positivo. Aunque la decisión llega tarde, es una señal de que se reconoce el error de haber implementado un sistema de evaluación impreciso, sin utilidad técnica ni pedagógica, que se desvió por completo del sentido de la macroevaluación educativa.

Que el ministro Leonardo Sánchez –economista que asumió el cargo el 1.° de febrero– reconozca que la Prueba Nacional Estandarizada debe identificar fortalezas y debilidades del estudiantado representa un paso en la dirección correcta.

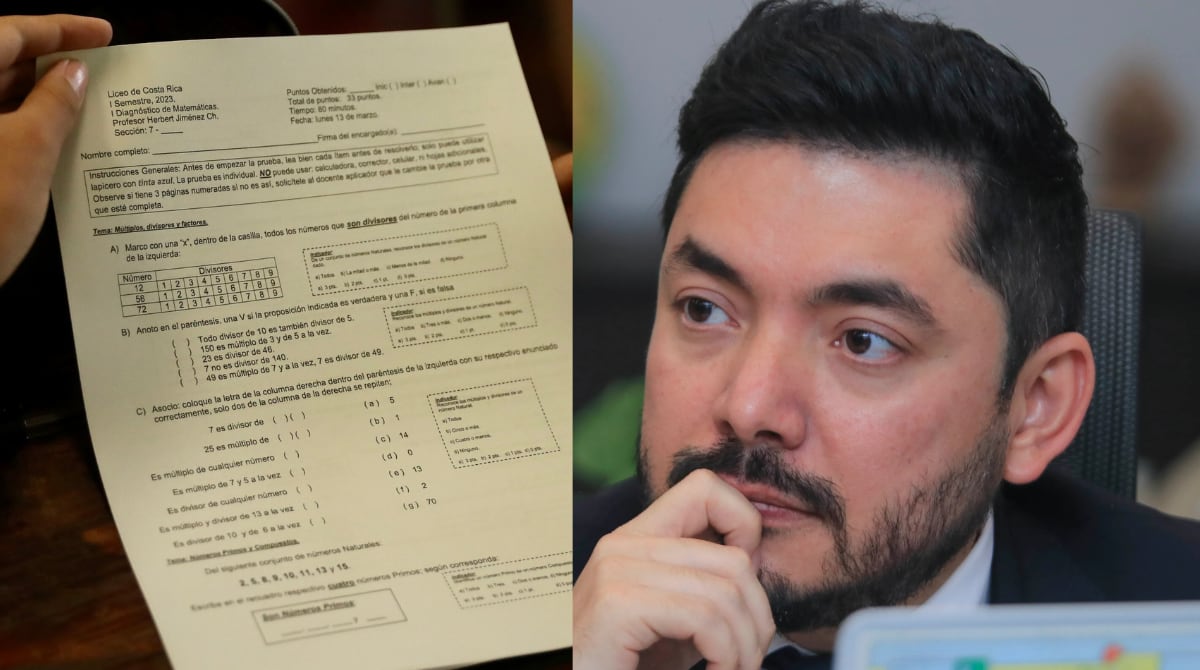

También lo es admitir que los resultados deben ser específicos y no representados mediante esquemas simplistas como el “semáforo” ideado por Müller. Bajo ese modelo, los estudiantes se clasifican en tres niveles: verde para “avanzado”, amarillo para “intermedio” y rojo para “básico”. Este enfoque fue severamente cuestionado desde un principio por su falta de rigor técnico, pues no permite entender qué conocimientos o habilidades domina el estudiante. En consecuencia, no ofrece retroalimentación útil a estudiantes, docentes, ni al sistema educativo. En lugar de aportar claridad, el semáforo terminó por oscurecer la realidad.

También es inconcebible que, desde 2023, las Pruebas Estandarizadas diluyan los malos resultados al promediar las notas de todas las materias. Como advirtieron especialistas y denunció La Nación en su momento, este mecanismo encubre las deficiencias en áreas claves como Matemáticas, Ciencias o Lectura. Las universidades también alertaron de que un sistema compensatorio tiene consecuencias graves: los egresados de colegio llegan a la educación superior con vacíos importantes de conocimiento.

La buena noticia es que eliminar ese esquema permitiría comenzar a corregir este problema de raíz. La macroevaluación, bien diseñada y aplicada con criterio técnico, permite identificar las deficiencias del estudiantado –y del cuerpo docente– para orientar mejor los esfuerzos de mejora. En la práctica, funciona como una brújula que da norte a una ruta educativa coherente, no como la de Müller, cuya estrategia jamás se conoció porque, como ella misma admitió el pasado 5 de mayo, nunca la publicó porque “no le dio la gana”.

Por antecedentes tan lamentables, es vital que el nuevo proceso se construya con transparencia, profesionalismo, rigor técnico y apertura al diálogo. No debe convertirse en otro plan improvisado ni en una imposición unilateral. Se requiere claridad en el diseño y la solidez metodológica, y una disposición plena a rendir cuentas. Además, debe estar libre de interferencias políticas y ocurrencias.

Paralelamente, debe garantizarse que este modelo articule la evaluación con los programas de estudio, facilite la comparación de resultados en el tiempo e involucre activamente a todos los actores de la comunidad educativa. Insistimos: el cambio propuesto no puede convertirse, una vez más, en un experimento. No basta con anunciar nuevas pruebas si no existen garantías de que, antes de aplicarlas, habrá una validación técnica rigurosa de su metodología y de los instrumentos de evaluación. Esto es vital considerando que, en mayo del 2026, habrá cambio de gobierno.

El tema de la evaluación preocupa. Es injustificable que el MEP tarde meses en publicar los resultados de las pruebas estandarizadas. Esta es la hora en que aún se desconocen los resultados de los exámenes aplicados en setiembre, octubre y noviembre a 143.000 estudiantes. Lo mismo ocurrió con las pruebas del año 2023, cuyos resultados se dieron a conocer hasta mayo de 2024, con un retraso de seis meses.

A la opacidad se suma un hecho sin precedentes. En el 2024, el Programa Estado de la Educación –encargado de realizar diagnósticos rigurosos del sector– se topó, por primera vez en dos décadas, con la inédita negativa del MEP a entregar información clave. Fue necesaria una resolución de la Sala Constitucional para obligar al Ministerio a suministrar las bases de datos de las pruebas. Esa falta de transparencia no puede repetirse, pues, lejos de generar confianza, alimenta la sospecha.

¿Hay algo que se intenta ocultar? No conocer, a estas alturas, los resultados de las pruebas del año pasado refuerza la percepción de improvisación. Pero lo más grave es que impide actuar a tiempo. Sin evidencia clara, no se pueden corregir las debilidades del estudiantado ni del cuerpo docente. Dicha demora bloquea la posibilidad de redireccionar recursos humanos y presupuestarios hacia donde más se necesitan.

Si el MEP realmente quiere trazar una ruta seria para la educación, bienvenidos sean los cambios en las pruebas, pero que esta vez sí haya criterios técnicos en vez de improvisaciones y demoras de meses en los resultados.