Llovía sin descanso, como si el cielo quisiera limpiarlo todo. Doña Rufina caminó descalza por el sendero empinado, en medio de una noche que arrastraba todo a su paso. Había caminado desde Grifo Alto con una lámpara envuelta en un trapo. El río traía piedras y ramas, y los relámpagos alumbraban los cerros como si quisieran abrirlos por dentro.

Cuando llegó a la casa, la madre ya gemía bajito. Tenía el rostro pálido y las manos heladas; su marido hervía agua y no dejaba de mirar la puerta, como si esperara que alguien más llegara, aunque afuera no había nadie. Solo el reclamo necio de la lluvia.

Doña Rufina sacó de su bolso de manta un cordón de san Benito, unas hojas de ruda y una oración que su madre le había enseñado para abrir los caminos del cuerpo. Después se lavó las manos en un cuenco de agua con sal.

El parto fue largo, pero sin susto. El niño salió entero, fuerte, tibio, pero callado. No lloró. No movió ni una mano. Sus ojos miraron a doña Rufina con un brillo antiguo, que ella no había visto nunca en un recién nacido.

—Este no llegó llorando –susurró–. Este vino viéndolo todo.

Entonces tocaron la puerta. Tres veces.

—¿Quién es? –preguntó el padre, pero no hubo respuesta.

Salió al corredor y lo vio: un hombre de blanco, empapado, bajo la lluvia. No se le veía el rostro. Dijo que buscaba abrigo, que el río se había salido y no encontraba el camino. El padre respondió que esperara, que adentro había una mujer pariendo. Pero cuando volvió a mirar, ya no estaba. Quedó apenas un relumbre, un mínimo resplandor, sobre un rastro de tierra removida.

Doña Rufina limpió al niño con agua tibia y le sopló tres veces sobre el pecho. “Para que el alma se acomode”, murmuró. Le cortó el cordón, lo amarró con hilo rojo, lo envolvió y lo puso junto a su madre.

Antes de irse, rezó una oración vieja, de esas que no vienen en ningún libro, para que el espíritu que andaba buscando cuerpo no se equivocara otra vez.

—Esa oración cayó en canasto roto –decía mi abuelo, Ramón Ureña, muchos años después.

A lo largo de su vida, soñó muchas veces con el hombre de blanco. Nunca le veía el rostro, pero sentía que lo conocía de antes. A veces lo veía de pie frente a la casa; otras, entre los cafetales o junto a un río que no sabía ubicar. Cuando despertaba, tenía la certeza de que el sueño no era un recuerdo ni una pesadilla, sino una visita.

De adulto, cuando trabajó en Matina, los obreros contaban historias parecidas: un hombre de blanco que aparecía antes de las inundaciones o cuando alguien moría lejos de casa. Mi abuelo escuchaba en silencio y después contaba que ese mismo hombre había estado el día que nació.

Con los años, dejó de contarlo, como si temiera que al nombrarlo se fuera. Como si pudiera perder al maestro que le había enseñado a mirar de frente a las visitas que lo rondaban desde niño.

Tenía unos seis años cuando las brujas empezaron a llegar. Mi abuelo decía que se oían antes de verlas: aparecían con unos chillidos leves, como de pájaros mojados, que venían desde el patio cuando caía la noche. Su madre le decía que no saliera, que no mirara hacia el gallinero, pero él no hacía caso.

Las brujas no buscaban almas ni comida, sino aire. Querían el aire que el niño tenía adentro. El soplo que doña Rufina le había regalado al nacer. Desde pequeño, mi abuelo supo esa verdad sin que nadie se la contara.

Aquella noche, el perro no ladraba y las gallinas aleteaban sin razón. El niño salió al corredor con una lámpara de canfín en la mano. Detrás del gallinero, vio algo que se movía: una sombra flaca, agachada, con el pelo pegado al rostro.

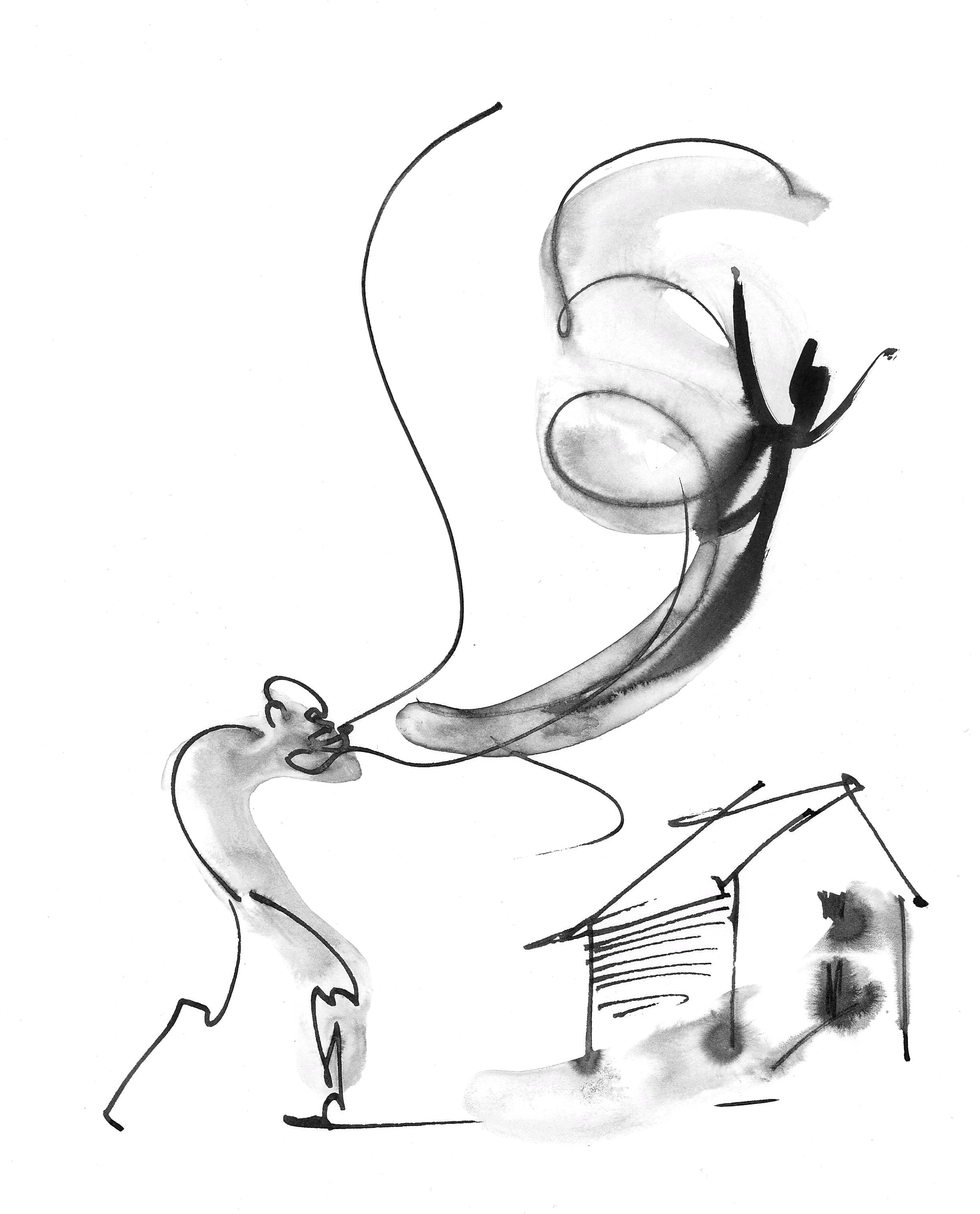

Sintió un peso en el pecho, un tirón hacia afuera, como si le robaran el aire. Entonces recordó el gesto de doña Rufina, imitó el movimiento y sopló con fuerza. La llama de la lámpara se inclinó y el aire se volvió tibio. La sombra retrocedió, deshecha por el viento.

Desde ese día, en las noches de lluvia, el niño colgaba la lámpara en la ventana, no para alumbrar el camino, sino para que el aire no se durmiera. Dicen que el alma respira también, aunque no tenga cuerpo. Quizá por eso mi abuelo guardó siempre aquel primer soplo como quien protege una brasa.

Más de un siglo después, la historia me sigue llegando cada cierto tiempo, por fragmentos. Cuando pienso en mi abuelo, veo sus brazos largos, sus manos marcadas por el machete, y lo veo soplar hacia la oscuridad. El aire que sale de su boca atraviesa los años y me roza. Y entiendo: el soplo no era para espantar fantasmas, sino para mantenerlos cerca, sin que dolieran.

jurgenurena@yahoo.com

Jurgen Ureña es cineasta.