Yeso, de Carlos Regueyra (Euned, 2024), toma lo que algunas almas biempensantes considerarían piltrafas y, después de sacarlas del barro y examinarlas con cuidado, las cuelga en el aire, las moldea y las trabaja hasta crear textos de una cruda belleza.

Al igual que el zopilote del primer relato (“Recuerdo de guerra”), que sobrevuela la destrucción de un campo de batalla en algún poblado perdido de Centroamérica, la mano de Carlos es una sombra que “moldea vasijas en el aire”. De hecho, cada uno de los cuentos que componen este libro podría pensarse como una vasija, una oscura concavidad desde donde emergen voces y relatos históricamente silenciados.

El zopilote de ese primer cuento, además, nos ofrece una visión panorámica sobre el paisaje y las gentes, una mirada que relativiza el concepto elevado que los seres humanos, muy a pesar de nuestra comprobada estupidez, seguimos teniendo de nosotros mismos. El zopilote, ese primer gran personaje de Yeso,tiene, además, la grandeza de recoger del suelo aquello que de otra forma quedaría hundido en el barro y en el olvido.

La obertura del libro establece algo fundamental: una mirada desde arriba, la del zopilote, y una mirada desde abajo, a ras del suelo, la de la niña. En medio de ambas perspectivas se juega la vida. El zopilote, naturalmente atraído por la putrefacción, limpia el suelo de cadáveres y los eleva. El estilo de escritura en Yesoopera de la misma manera.

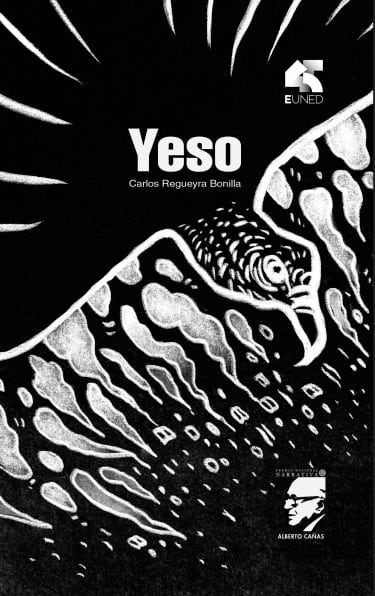

El zopilote de ese primer cuento —su mirada—, prepara el terreno para lo que presenciaremos en los demás textos: nos abre de tajo y nos invita a mirar el espectáculo de nuestra propia miseria. Así, el zopilote de la portada, que aparece planeando sobre columnas de humo en una potente ilustración de Esteban Astorga, se nos presenta como una singular declaración de intenciones.

Una escritura que dinamita consensos y lugares comunes

Yesoes un libro que reflexiona sobre las miserias humanas, y lo hace huyendo de una escritura simple, diáfana y domesticada. La de Regueyra es una escritura que dinamita consensos y lugares comunes y que, en distintos puntos y medidas, siempre termina doliendo. Así, a través de sus once cuentos, explora las violencias a partir de las cuales se ha construido el país que habitamos. Esclavitudes pasadas y esclavitudes contemporáneas se suceden ante nuestros ojos y nos demuestran que la tierra que habitamos es cualquier cosa menos pacífica. La violencia, a fin de cuentas, es el lenguaje que nos articula como país.

En “Zuxian”, cuento en el cual se relata la llegada al país del antepasado chino del narrador —para trabajar en las haciendas de la oligarquía y en las obras del ferrocarril—, queda plasmado el saldo humano que deja el progreso liberal: “Xiaouhu, el 272, Zuxian, y otros cuatrocientos más atraviesan el valle a pie hasta las obras de construcción del ferrocarril, donde estarán por meses haciendo explotar la selva hasta que alguno muera o logre escapar” (p. 17).

Yesoexpone la violencia y sus ramificaciones, pero se prosterna respetuosamente ante los levantamientos y las fugas de quienes intentan burlar los patrones de explotación de los que son objeto: “Zuxian, mi antepasado, se despierta al escuchar los tiros, oye las balas atravesar a sus compañeros y entiende de inmediato que tiene que huir por su vida. Se arrastra en la oscuridad. Las tablas del rancho, carcomidas de humedad y comején, ceden a sus patadas. Logra abrir un hueco en la pared y por ahí se escabulle” (p. 30). Regueyra honra las cicatrices de ancestros sublevados, las sonoridades de su lenguaje y las fibras de su cultura.

El hambre de los migrantes, hacinados en un vapor que se tambalea sobre el Pacífico, es una especie de letanía que aparece una y otra vez a lo largo de “Zuxian”, marcando el ritmo de la travesía: “la comida es poca y mala”, se lee una y otra vez.

El movimiento del vapor, que recuerda la oscilación de la náusea —y también del desamparo—, queda fijado a través de otra imagen repetitiva, desesperadamente iterativa, que se recoge y se despliega como las olas, como el miedo: “El vapor se tambalea sobre el océano Pacífico”; y más adelante: “Pero el vapor se tambalea, aún, sobre el Pacífico”. Y, de nuevo, algunas líneas después: “Los días pasan, el vapor se tambalea”. Hasta que ambas imágenes, la del hambre y la del balanceo del vapor —lapidarias, totales—, terminan acoplándose: “El barco se tambalea sobre las aguas. La comida es poca y mala” (p. 14).

Yesonavega en la violencia, marcada con fuego y metralla en el cuerpo de chinos y de indígenas, de mujeres; reivindica la sangre y la memoria de esas minorías que, cito a Carlos, “hicieron ricos a los oligarcas de este país”. Algunas de esas minorías, a siglos de distancia, siguen siendo presa de la explotación en sus más edulcorados formatos.

Una sinfonía coral del desasosiego

En cada uno de los relatos que componen Yeso —esa sinfonía coraldel desasosiego—, se desarrolla una aproximación específica a uno o varios tipos de violencia.

En “San Francisco de Térraba”, por ejemplo, campea la violencia perpetrada por la religión católica y sus estructuras coloniales de despojo y alienación cultural.La violencia de género, por su parte, queda brillantemente expuesta en cuentos como “El relato” y “Pequeña escala”. En “Piques”, queda plasmada la violencia estructural del capitalismo y, con ella, los despojos humanos de la marginalidad: el carro de Pelleja vale más que la vida de Willy —y del mae que Willy atropella por salir huyendo de los policías, después de participar en un pique—. “Vida útil”, por su parte, profundiza en la violencia del extractivismo científico, a través de un enclave fantasma rodeado de un volcán en erupción y una vegetación que se expande sin tregua. El fallido proyecto funciona como una alegoría del país que habitamos: una farsa de progreso, un país hinchado por la especulación y los sobreprecios; un cascarón verde tirado a su suerte. El glamur del cosmopolitismo científico encubre toda clase de prácticas extractivistas y, por supuesto, la gentrificación de los saberes. Melvin, el personaje principal —excoligallero convertido en parataxónomo—, carga con un apodo maravillosamente revelador: Güicho; sobrenombre que, sin duda, dice mucho de lo que somos como país.

La violencia de las empresas constructoras y las transnacionales, sus prácticas cuestionables, quedan plasmadas en el cuento titulado “Altas horas”, con la historia de Daniela, una joven que trabaja como traductora en un call center, quien se ve enfrentada a la extraña muerte de un trabajador de la construcción en un edificio de apartamentos que construyen a unos cuantos metros de su casa.

La cuidada construcción de cada relato salva las historias de cualquier moralismo panfletario. Lo de Regueyra es literatura, en el más estricto sentido de la palabra.

Las heridas fundantes del “ser costarricense”

Los textos de Regueyra buscan las heridas de nuestra centenaria democracia y las exploran sin pudores ni culpas. Son una argamasa que reúne los huesos rotos de quienes fueron obligados a poner su cuerpo y su vida en la construcción de una idea de nación: los migrantes, los indígenas, las mujeres, los jóvenes y las clases trabajadoras. Y a pesar de que nos brindan una panorámica descarnada del “ser costarricense”, también celebran la belleza y la espontaneidad que brota en espacios cotidianos como las ferias del agricultor (“Señales”). La esperanza nace en los vínculos entre amigos, en el amor genuino de unas primas que se ven pocas veces al año.

Una danza alrededor del lenguaje, eso es lo que sucede en Yeso. Ese zopilote, que dignamente se eleva en “Recuerdo de guerra”, explora las entrañas y las vergüenzas del país con el mismo aplomo de los esclavos que se armaron de valor para escapar. Hay majestuosidad en la huida, pero hay, sobre todo, una dedicada y consciente labor de escritura a partir de los restos que la historia oficial ha dejado podrirse debajo de la mesa.

Zuxian, el esclavo chino, abre un hueco y se escabulle. Me atrevo a decir que Regueyra lo sigue, que todos los días de su vida corre detrás de su ancestro. Y no solo eso: me aventuro a afirmar que toda su escritura es un ajuste de cuentas con los capataces, los mercaderes y los oligarcas que intentaron borrar la humanidad de su tatarabuelo.

Regueyra se inclina en el barro y recoge a Zuxian, lo sostiene y lo eleva, no permite que la oficialidad lo siga tratando como carroña, como un número, como un despojo. El resultado de esa danza es este libro, que, sin duda alguna, merece todos y cada uno de los reconocimientos y elogios que ha recibido.